在“人肉搜索”中公布他人信息屬于非法提供公民個人信息�;把一條公民個人信息出售給兩個人,算出售兩條公民個人信息��;司法解釋遵循從嚴(yán)懲處精神,入罪門檻比較低……5月9日,最高人民法院召開新聞發(fā)布會,最高人民法院����、最高人民檢察院有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就發(fā)布的《關(guān)于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》進行了解讀。

違法所得超5000元可入罪

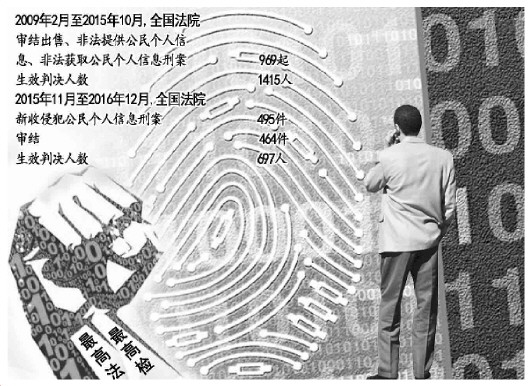

2009年2月起施行的《刑法修正案(七)》,增設(shè)出售����、非法提供公民個人信息罪和非法獲取公民個人信息罪。2015年11月起施行的《刑法修正案(九)》,對相關(guān)條文作出修改完善,將上述兩個罪名整合為“侵犯公民個人信息罪”,入罪門檻為“情節(jié)嚴(yán)重”�。

此次司法解釋對“情節(jié)嚴(yán)重”進行了細化明確。在信息類型和數(shù)量方面,對于一些高度敏感信息,如行蹤信息�、財產(chǎn)信息、通話內(nèi)容等,將入罪標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定為50條���;對于一般敏感信息和其他信息,按照信息的重要程度,分別設(shè)置了500條����、5000條的入罪標(biāo)準(zhǔn)�����。在違法所得數(shù)額方面,超過5000元即可入罪��。

最高法研究室主任顏茂昆指出,司法解釋從嚴(yán)設(shè)置定罪量刑標(biāo)準(zhǔn),“入罪門檻應(yīng)該說是比較低的”�。

實際上,司法解釋在很多方面都體現(xiàn)了從嚴(yán)懲處精神。

針對公民個人信息泄露案件不少系內(nèi)部人員作案,諸多公民個人信息買賣案件也可以見到“內(nèi)鬼”參與的影子這一情況,司法解釋對此予以從重處罰,明確“將在履行職責(zé)或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個人信息出售或者提供給他人”的,認(rèn)定“情節(jié)嚴(yán)重”的數(shù)量�����、數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)減半計算。

也就是說,一般人提供50條高度敏感信息入罪,如果是從事金融���、電信��、醫(yī)療等部門的人員,提供在履行職責(zé)或提供服務(wù)過程中獲得的高度敏感信息的,25條就夠入罪條件���。

實踐中,一些行為人建立網(wǎng)站、通訊群組供他人進行公民個人信息交換��、流轉(zhuǎn)���、銷售,以非法牟利,還有不少網(wǎng)絡(luò)運營者因為履行職責(zé)或者提供服務(wù)的需要,掌握著海量公民個人信息,這些信息一旦泄露將造成惡劣社會影響和嚴(yán)重危害后果�����。

為此,司法解釋規(guī)定,對設(shè)立網(wǎng)站��、設(shè)立通訊群組用于實施非法獲取���、出售或者提供公民個人信息違法犯罪活動,情節(jié)嚴(yán)重的,以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)定罪�。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者拒不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù),經(jīng)監(jiān)管部門責(zé)令采取改正措施而拒不改正,致使用戶的公民個人信息泄露,造成嚴(yán)重后果的,應(yīng)當(dāng)依照拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪追究刑事責(zé)任���。

在處罰上,司法解釋做到自由刑和財產(chǎn)刑并用,要求一般是按照違法所得的1倍以上5倍以下判處罰金���。

各類信息折算達標(biāo)就追訴

50條���、500條、5000條……非法獲取��、出售或者提供公民個人信息滿多少條即可入罪,讓定罪量刑更加直觀和易于把握��。但同時,50條���、500條�、5000條對應(yīng)的是不同類型的公民個人信息,分別為高度敏感信息��、一般敏感信息和其他信息����。

一起案件侵犯多個類型的公民個人信息,每個類型的信息數(shù)量又不滿足入罪門檻,怎么辦?司法解釋提出,可以按相應(yīng)比例計算。

最高檢法律政策研究室副主任缐杰舉例說,查辦案件過程中,查獲了涉及公民軌跡信息�、征信信息、財產(chǎn)信息等高度敏感信息20條,同時查獲涉及公民住宿信息�、通信記錄、健康生理信息等重要信息350條,兩者都不滿足50條、500條的入罪門檻,但按照司法解釋,后者350條重要信息可以折算為35條高度敏感信息,此案涉及高度敏感信息合計55條,應(yīng)當(dāng)追訴�。

不僅如此,怎樣科學(xué)合理地確定信息數(shù)量,什么是一條信息,什么情況下不該重復(fù)計算,什么情況下需要疊加計算,如何查重等,一直是困擾基層司法部門的老大難問題。

為指導(dǎo)司法實踐,增強可操作性,司法解釋明確規(guī)定了信息數(shù)量的計算規(guī)則�����。

缐杰介紹說,對同一條信息中涉及公民個人信息的多項內(nèi)容,比如家庭住址��、電話號碼��、身份證號碼等,這樣的信息無論是司法機關(guān)還是普通大眾,都普遍認(rèn)為是一條信息,所以司法解釋對此沒有過多的強調(diào)�。

對非法獲取以后又提供或者出售給同一人的,司法解釋認(rèn)為不能重復(fù)計算。比如,非法獲取他人電話記錄信息50條,又將這50條信息出售給同一人的,認(rèn)定為侵犯公民個人信息50條�����。

缐杰說:“如果將非法獲取的公民個人信息出售或提供給不同人,比如提供給兩個人,就應(yīng)該累計計算,認(rèn)定侵犯公民個人信息的數(shù)量100條����。”

由于涉案信息數(shù)量往往非常龐大,數(shù)萬條,幾十萬條,乃至以兆計算,其中可能存在信息重復(fù)的情況,同一對象也可能并存“姓名+電話號碼”“姓名+身份證號碼”等信息,完全去重有一定難度���。

為了便于辦案部門實際操作,特別是突出對侵犯公民個人信息犯罪的依法嚴(yán)懲,司法解釋明確,對批量公民個人信息的條數(shù),根據(jù)查獲的數(shù)量直接認(rèn)定�。但有證據(jù)證明信息不真實或者重復(fù)的除外�。

“人肉搜索”侵犯個人信息

司法解釋規(guī)定,非法獲取、出售或者提供公民個人信息達到一定數(shù)量即可入罪。出售容易理解,非法提供和非法獲取的標(biāo)準(zhǔn)又是什么?此次司法解釋對此予以明確��。

對于“提供”的認(rèn)定,社會上比較關(guān)注“人肉搜索”問題���。在“人肉搜索”案件中,行為人未經(jīng)權(quán)利人同意即將其身份、照片���、姓名��、生活細節(jié)等個人信息公布于眾,影響其正常工作����、生活秩序,危害嚴(yán)重��。更有甚者,一些行為人惡意利用泄露的個人信息進行各類違法犯罪活動�。

顏茂昆指出,通過信息網(wǎng)絡(luò)或者其他途徑予以發(fā)布,實際是向不特定多數(shù)人提供公民個人信息,向特定人提供公民個人信息的行為屬于“提供”,基于“舉輕明重”的法理,前者更應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“提供”。

司法解釋同時規(guī)定,未經(jīng)被收集者同意,將合法收集的公民個人信息向他人提供的,屬于非法提供公民個人信息,但是經(jīng)過處理無法識別特定個人且不能復(fù)原的除外�����。

至于“非法獲取”的認(rèn)定,司法解釋明確,違反國家有關(guān)規(guī)定,通過購買����、收受、交換等方式獲取公民個人信息的,以及在履行職責(zé)、提供服務(wù)過程中收集公民個人信息的,屬于非法獲取公民個人信息���。

顏茂昆說,基于全面保護公民個人信息的現(xiàn)實需要,司法解釋還明確了“公民個人信息”的范圍,分為身份識別信息和活動情況信息�。具體而言,是指以電子或者其他方式記錄的能夠單獨或者與其他信息結(jié)合識別特定自然人身份或者反映特定自然人活動情況的各種信息,包括姓名�����、身份證件號碼�����、通信通訊聯(lián)系方式����、住址、賬號密碼����、財產(chǎn)狀況、行蹤軌跡等����。(記者周斌 制圖/孟紹群)