林語堂曾經說過:最好的建筑是這樣的,我們深處在其中���,卻不知道自然在哪里終了�����,藝術在哪里開始�。打開歷史畫冊�����,漫卷時空風云�,懷念家鄉(xiāng)土地上那些曾經高高聳立的古建瑰寶,不禁想起辛棄疾的那首《永遇樂·京口北固亭懷古》:舞榭歌臺����,風流總被雨打風吹去。斜陽草樹�����,尋常巷陌,人道寄奴曾住……掩卷長嘆�,痛哉惜哉!

南高村建村有文字可載的歷史是在宋金時期����。南高村是晉北富庶村莊,明清時期尤為岀彩�����。亭閣樓宇寺廟戲臺相映成輝�����,建筑氣質莊嚴典雅�����,即便是拱窗和石砌���,也盡顯雍容華貴,無不滲透著南高人的聰明智慧和辛勤付出�����。

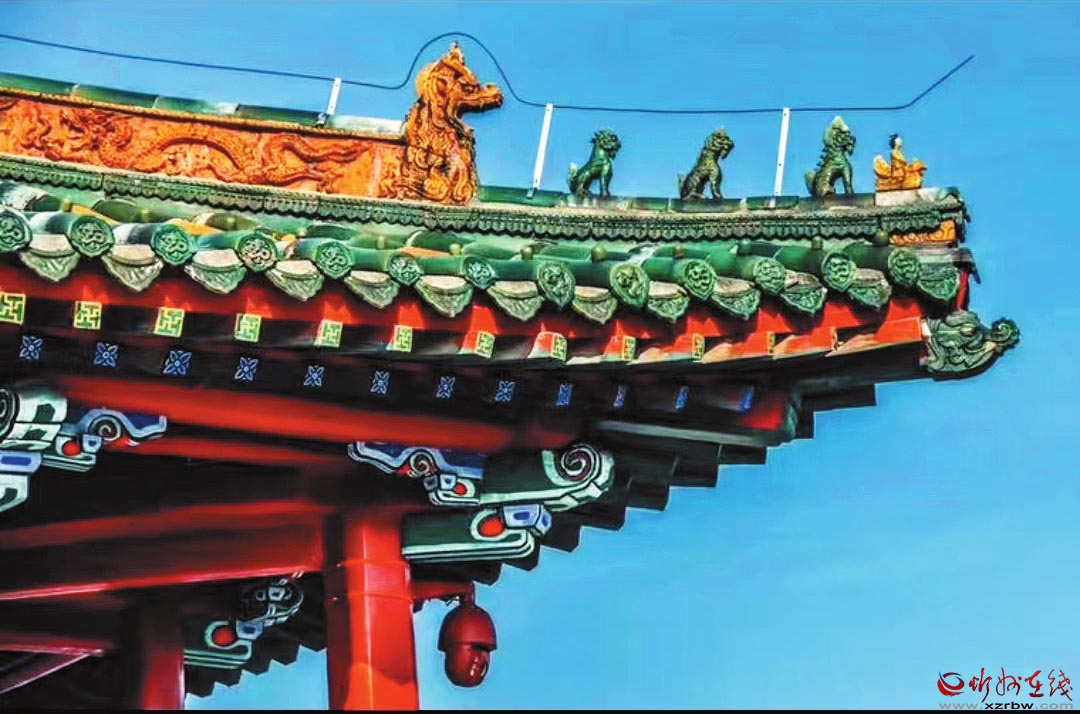

南高村古代建筑的特點是造型方正嚴整,屋身處理靈活��,門窗柱墻裝飾豐富多樣�����。主要建筑材料為木材�、磚瓦,以木構架結構為主����,多數是抬梁式木構架,因取材方便�,適應性強,有較強的抗震性能�����,還便于修繕和搬遷���。

南高村地域大�����,人口多��,分為東南高��、西南高�、南南高三個村落,這三個村落都曾有自己的戲臺廟宇等文化活動場所�����。據考證�,南高建筑年代較早、規(guī)模最大的寺廟是建于村南百僧坡上的廟宇群落��,曾住有僧人數百�����。后來����,廟宇遷至六通碑一帶�����,建成了一處集文武圣賢�����、十八羅漢、藥王����、龍王、戲臺五位一體的寺廟群落�,興盛一時。明萬歷版����、清乾隆版《忻州志》有“大明寺在南高”的記載。南高的第二大寺廟建筑是東南高舊戲臺對面的原南高學校一帶����,以龍王廟為主的綜合寺廟群落。第三大寺廟建筑是位于西南高的寺廟群落�����,為龍王����、藥王、關帝諸神����、戲臺為一體的綜合廟宇群����。

趙家圪洞是典型的北方民居建筑群���,位于南高村西�����,集官宦大院�、富豪樓庭和鄉(xiāng)間農舍為一體����,布局奇特,設計上乘�����,建筑宏偉�,富麗堂皇��,民間稱之為“忻州的喬家大院”���。趙家圪洞由南高村第一大姓趙氏家族建造而成�,極盛時期為清代嘉慶年間,建筑面積53824平方米����,有各式房屋2000余間,其中庭院十七間���,樓院十九間����,協鎮(zhèn)都督府����、三所珍珠倒卷簾院均極具觀賞性與研究價值,可惜幾經戰(zhàn)亂��,現僅存零星遺跡����,已辟為民宅。有意思的是����,北大巷南北兩端均建有氣派非凡的衙門���,院中有街,街中有院�����,大院套小院����,外院連里院,大街小巷呈“止”字形���,意即趙家居住�����、棲息之所����。如此置街設巷��,體現了趙氏先人的無窮智慧���。俗語“南高趙紹升”����,更使趙家圪洞聲名遠揚���,傳遍晉陜蒙�����。

趙家圪洞最出名的建筑當數十九間樓院和十七間庭院�����,均為趙紹升的嫡孫趙凌桂所建��。十九間樓院占地2700平方米�,因建有十九間樓院而得名��,樓宇高大而華麗�����,門窗八面玲瓏����,雕梁畫棟����,氣宇不凡��,與周圍環(huán)境相比��,有一種鶴立雞群之感���。十七間庭院與十九間樓院同走一個大門�����,是一處四合院����,三面大庭��,西為正廳��,南北為副廳��,前面建有排樓二門����,配欄房。二門前建有照壁�����,壁上有磚雕土地神龕���,大門高大氣派��,橫匾上書武魁�����,為門中之最��。據趙家后人講�����,當年在施工時���,有一位來自嘉禾村的木匠技藝高超,因家中有老小需要每天回家照顧��,但路上常有餓狗惡狼岀沒,總監(jiān)工征得東家同意�����,允許這位匠人每晚回家時可攜一根椽防身����,久而久之,這位匠人便用帶回家的椽蓋起了五間房舍����,工程之巨用材之多東家之善可見一斑。

從金山到銀山綿延數十里����,中間有一座南北走向的小山巒,以此為分水嶺���,當地人把東邊一帶叫嶺東�����,西邊一帶叫嶺西���,南高地處嶺西�����。清朝道光年間����,南高人建起了一座30多米高的石塔����,史稱撥云針�,從上到下對扣著七口鐵鍋,中間用一根大鐵棍穿著���,塔的最上面有一個九十九斤重的風磨銅頂�,塔上鑲著一面鏡子����,鏡面朝著西北方向。由于撥云針的緣故�����,一有惡風暴雨���,就降到了嶺東�,而一有和風細雨,便降到了嶺西�����,對此���,嶺東人非常不滿��。一日夜里���,嶺東派人把古塔給拉倒了。于是���,南高人不服�����,十六歲少年栗朋年自告奮勇前去府衙打官司���,居然打贏了。嶺東人按判決重新修建了撥云針�����,但卻失去了原來的靈氣。出錢打贏官司的趙家兌現了承諾����,在村南大路旁,為栗朋年樹了六塊大石碑�,詳細記載了打官司及重修撥云針的經過。現在�����,村里人還習慣把這個地方叫作“六通碑”��。

南高古戲臺坐南朝北�,建于1864年�,面寬三間,進深四椽����,單檐歇山頂。臺內中為屏風�����,兩側各有一小門,屬市級文物保護單位��。精雕細琢�,鬼斧神工,飛檐凸翹����,莊嚴秀逸,一副對聯分刻兩側:文中戲���,戲中文��,識文者看文�,不識文者看戲�;音藏調,調藏音����,懂音者聽音,不懂音者聽調����。農歷三月十二,這里都要唱大戲,燈火通明����,人流如潮。上小學三年級前��,我們的學校就在戲臺對面����,后來我們還在戲臺下觀看過革命樣板戲。飽經風霜�����,年久失修���,古戲臺面臨坍塌之虞,2017年5月��,諸鄉(xiāng)賢和村委會為搶救文物��,決定移位重建南高古戲臺�,同年農歷十一月十八,古戲臺移位重建于村東甘露寺����,百年文物古跡重獲新生��。

過去村村有古廟��,南高也不例外�����。位于南高東坡山神爺溝的山神廟建于清代����,坐北向南����,拾級而上,內塑山神像三尊���,石臺上塑有一只背上帶著箭傷的野狼�,據說野狼被人射傷后逃入廟里�,山神爺為其療傷,野狼為了報恩就留在廟里看廟護廟�,從此再不下山傷人了,后人說這只狼已經修煉成狼神了��。南高現有兩座觀音廟,農歷二月十九過廟會����,禱告許愿,熱鬧非凡�����。三月十二是龍王廟會����,起源于明,盛于清�����,現在龍王廟已移位村東�,改名為甘露寺,善男信女�����,虔誠叩拜��。文昌廟位于村北半里處�,占地1300平方米,建于1836年�����,大殿塑有孔子神像����,后毀于一場火災,現為農耕地����,但仍留有痕跡。

南高古建筑�����,只是忻州古建的一個縮影����。在歷史發(fā)展進程中,南高人將儒家和道家的“天人合一”思想貫穿于設計建設中�����,有力地促進了建筑與自然����、生產生活的融合�����,不斷傳承創(chuàng)新��,較好地協調建筑與環(huán)境的關系����,學會了善擇基址���、因地制宜����、整治環(huán)境等����,做到了建筑岀于土地,入于陽光�����,天地造化����,道法自然。

每當我佇立在家鄉(xiāng)的土地上�,回望歷史,那些莊重大方���、精致美麗�����、獨具匠心的古建筑會一一映入眼簾���,生發(fā)感嘆。在現代化的今天�����,我們應該懷著崇敬與敬畏之心保護古建筑�����,用發(fā)展的眼光看待其蘊含的文化特質�����,既讓古代建筑保存于世,又讓古代建筑文化遺產產生現代價值�,從而在鄉(xiāng)村振興中,走岀一條特色建筑之路�����,讓古建文化得以更好傳承和延續(xù)�����。(栗旭晨)

(責任編輯:盧相?。?/span>