雁門關(guān)與寧武關(guān)���、偏頭關(guān)合稱“外三關(guān)”�,是長城上的重要關(guān)隘�����,以“險”著稱��,被譽(yù)為“中華第一關(guān)”�,有“天下九塞�����,雁門為首”之說�����。著名作家金庸創(chuàng)作的長篇武俠小說《天龍八部》中����,蕭峰為阻止遼國皇帝入侵大宋,悲壯自盡的地方就在這里���。

雁門關(guān)位于代縣縣城以北約20公里處的雁門山中�,北依雁北高原��,南屏忻定盆地�����,東走平型關(guān)、紫荊關(guān)���、倒馬關(guān)直抵幽燕�,西去軒崗口���、寧武關(guān)�、偏頭關(guān)至黃河邊��?!把汩T”一詞最早源于雁門山,《山海經(jīng)》中載:“雁門山�,雁出其間��。在高柳北���。高柳在代北�����?���!毖汩T山古稱“勾注山”“陘嶺”“西陘山陘”,這里群峰挺拔����,地勢險要,自建雁門關(guān)后更有“一夫當(dāng)關(guān)����,萬夫莫開”之勢,其“外壯大同之藩衛(wèi)���,內(nèi)固太原之鎖鑰����,根抵三關(guān)���,咽喉全晉”����。雁門山所在的恒山山脈呈東北—西南走向�,萬里長城的內(nèi)長城從陽方口以東沿恒山山勢而去,沿途關(guān)隘林立���,故明代旅行家喬宇在《雁門山游記》中說:“凡山西之關(guān)����,四十有余,皆踞隘保固���,而聳拔雄壯���,則雁門為最?���!?/p>

秦漢以來,山西北部便成為歷代統(tǒng)治中心����,民族大融合的前沿地帶。雁門關(guān)作為兵家必爭之地���,南控中原,北扼漠原����,進(jìn)可主遼闊草原,退可守千里關(guān)中�����,是古代塞北少數(shù)民族入侵內(nèi)地的主要通道,戰(zhàn)略地位十分重要��。

戰(zhàn)國時期�����,趙武靈王進(jìn)行軍事改革�,胡服騎射,設(shè)置了云中郡���、雁門郡���、代郡,后命李牧常駐雁門����,防備匈奴。秦始皇統(tǒng)一六國后����,派遣大將蒙恬率兵三十萬從雁門出塞,“北擊胡���,悉收河南之地”�,將匈奴趕到陰山以北,并且修筑了萬里長城���。漢武帝時期�����,面對匈奴不斷猖狂的南犯開始著手反擊�,元光五年(公元前130年)����,漢武帝下詔發(fā)卒整修雁門關(guān)。漢朝名將衛(wèi)青���、霍去病�����、李廣等都曾馳騁于雁門古塞內(nèi)外,多次大敗匈奴�����,立下汗馬功勞。漢元帝時�,王昭君就是從雁門關(guān)出塞和親的,從此以后這一帶出現(xiàn)了“邊城晏閉�����,牛馬布野��,三世無犬吠之警���,黎庶無干戈之役”的安定局面�。

唐初因北方突厥崛起����,屢有內(nèi)犯,故唐軍駐扎在雁門山����,并于制高點鐵裹門設(shè)關(guān)城,戍卒防守���,《唐書·地理志》描述此地“東西山巖峭拔�,中有路���,盤旋崎嶇��,絕頂置關(guān)���,謂立西陘關(guān)�����,亦曰雁門關(guān)”����。北宋時期�,雁門關(guān)一帶成為宋遼激烈爭奪的戰(zhàn)場,愛國將領(lǐng)楊業(yè)及其他楊家將士都曾在這里大顯身手����,為國立功。元代在雁門關(guān)設(shè)千戶所�����,后關(guān)城被毀��。明洪武七年(1374年),吉安侯陸仲亨親自監(jiān)工筑新關(guān)于舊關(guān)東北十里處�����,地勢更為險要�。明清以后�,關(guān)城雖屢有重建,但隨著統(tǒng)一國家疆域的逐步形成�����,內(nèi)長城作為“內(nèi)邊”的作用已經(jīng)失去�,所屬的雁門雄關(guān)也隨之荒廢。

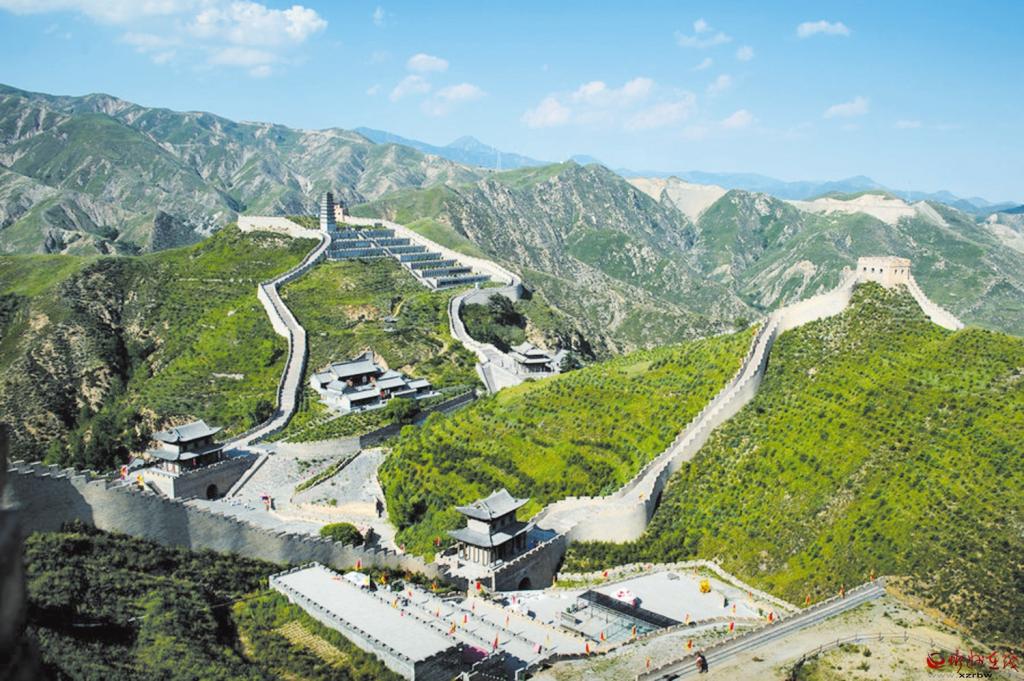

雁門關(guān)的圍城依山勢而建��,城墻南端分別與關(guān)城的東西兩翼相連�����,向北則沿著山脊延伸到谷底����,圍城外還筑有石墻,起到屏障作用���。關(guān)城城墻高10米�,周長約1公里,墻體以石座為底��,內(nèi)填夯土��,外包磚身�����,墻垣上筑有垛口���。關(guān)城正北的山岡上有明清駐軍的營房舊址����,東南為當(dāng)時練兵的校場���,西門外是關(guān)帝廟��,東門外有靖邊祠����,祭祀戰(zhàn)國名將李牧��,現(xiàn)僅存石臺、石獅子��、石旗桿和數(shù)通明清碑刻��。

(責(zé)任編輯:盧相?�。?/span>