如果有人來(lái)游忻州��,我想介紹兩個(gè)地方�,一是忻州古城,一是黃河老牛灣�。城與河,都有代表性����。

忻州古城的前世今生

忻州古城迄今已有一千八百多年歷史。東漢建安二十年(215年)“省塞外云中�、定襄、五原���、朔方四郡��,郡置一縣領(lǐng)其民��,合以為新興郡”�,內(nèi)遷于今忻州市境內(nèi),置新興郡并九原縣����,筑九原城為郡、縣治所�����。九原初次置縣�,即為郡治所在。

這座建于東漢年間的九原城就是今天忻州城的始建城��。城叫“九原”�,一因河套五原郡郡治九原縣受匈奴���、鮮卑��、烏桓等諸胡侵?jǐn)_�,東漢朝廷無(wú)力抵御,所以將五原郡九縣吏民集合到九原縣�,內(nèi)遷至今忻州筑城而治;二因筑城選址時(shí)����,此地有九龍崗,據(jù)說(shuō)是趙國(guó)王家的墓地���,也叫九原����?;蛟S決定內(nèi)遷四郡的曹操認(rèn)為兩個(gè)九原巧合,所以才將新建的新興郡城與九原縣城址定于此��。

九原城歷經(jīng)曹魏����、西晉、五胡十六國(guó)�����,二百余年一直叫九原城�����。隋開(kāi)皇十年(590年),廢平寇縣�,開(kāi)皇十八年(598年),置忻州���,重筑州城��,廢秀容郡���,秀容縣遷入州治。彼時(shí)��,古城方有忻州與秀容之名��。

古城建城以來(lái)�����,歷代皆有修葺����,據(jù)史志記載:“北魏肅宗熙平二年(517年)九月����,擴(kuò)建肆州城�����?���!彼宄踔刂莩?����,唐太宗時(shí)在舊基上重新修筑�����,周九里二十步��,高二丈五尺����,護(hù)城河池深一丈七尺,城池規(guī)模就此定了下來(lái)�,直到明萬(wàn)歷年間。明洪武三年(1370年),知州鐘友諒重修�;嘉靖十六年(1537年)知州李用中加修;嘉靖二十八年(1549年)�����,因積雨城墻塌毀十之六七����,知州周夢(mèng)弘倡議捐修,親自監(jiān)督�����,眾力齊心����,筑城清河,修城墻壕塹��,增設(shè)敵臺(tái)����,一個(gè)多月后完工。萬(wàn)歷二十四年(1596年)��,巡撫魏允貞用賦稅課金作資金,以磚石砌墻�,萬(wàn)歷二十六年(1598年)十月完工����,磚厚七重,石基八尺�����,高四丈二尺���,周長(zhǎng)兩千一百九十丈�,城壕三重����,深二丈,闊丈余����。四門(mén),東門(mén)迎暉�,更名永豐;南門(mén)康阜���,更名景賢�����;西門(mén)留映����,更名新興;北門(mén)鎮(zhèn)遠(yuǎn)�����,更名拱辰�。忻州城墻修竣后,四座城門(mén)��,連同洞門(mén)八座���,洞門(mén)城門(mén)相對(duì)����,彼此相通�。清乾隆十八年(1753年)、同治七年(1868年)先后兩次重修����,乾隆年間系小修小補(bǔ)�����,同治年間則是大修�,耗時(shí)兩年�,共用白銀六萬(wàn)余兩����,城墻之上增修垛口,重建了門(mén)樓���,并建堙門(mén)�����。

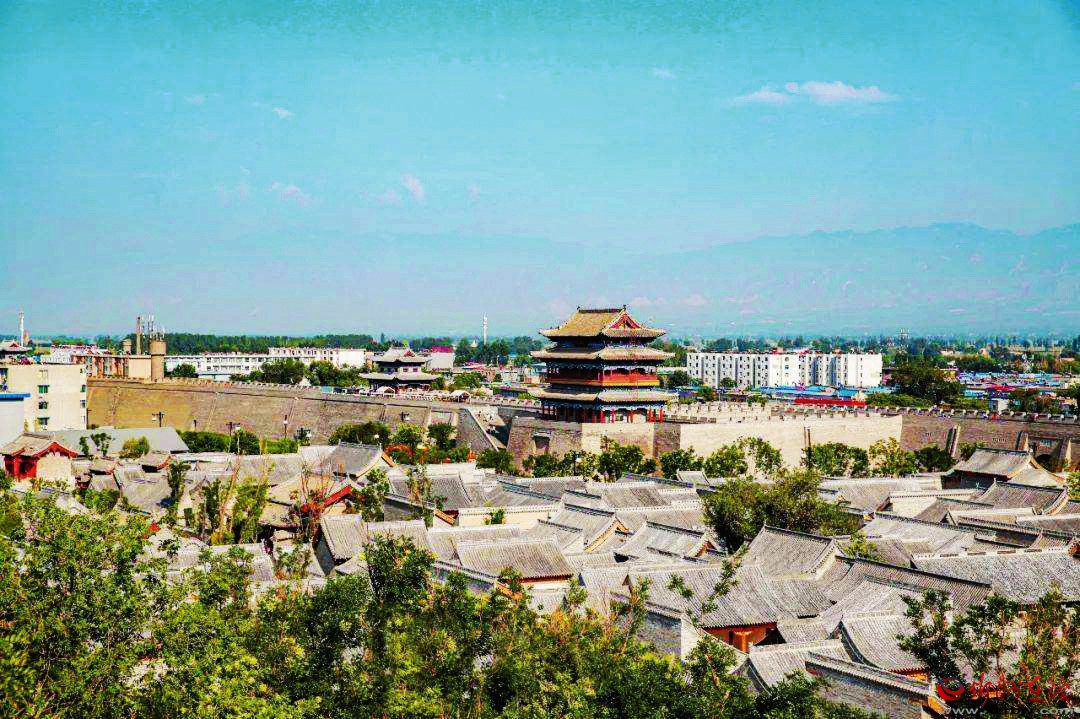

古城一直為州制規(guī)模���,從東漢建安二十年(215年)始建,即為新興郡郡城�,后又為肆州、忻州治所�����。北倚雁門(mén)、寧武����、偏頭三關(guān),縣境內(nèi)又有忻口�����、石嶺��、赤塘三處險(xiǎn)隘�,南屏省府太原。西汾河����、東滹沱,兩河源頭數(shù)代皆在州境之內(nèi)���,另有云中河����、牧馬河��。群山環(huán)繞,襟山帶水�����,關(guān)隘林立��,四通八達(dá)���,進(jìn)則如掌使指���,退則堅(jiān)實(shí)如拳����,進(jìn)可攻,退可守���,歷來(lái)為兵家必爭(zhēng)之地��,故南城門(mén)樓匾書(shū)“三關(guān)總要”��;北城門(mén)樓匾書(shū)“晉北鎖鑰”���。古城背依九龍崗����,東臨牧馬河�����,平面勢(shì)成橢圓�����,俗稱“臥牛城”�����,是一座易守難攻的堅(jiān)固堡壘����。城內(nèi)有不少?gòu)R宇古建,如秀容書(shū)院��、遺山祠��、關(guān)帝廟���、財(cái)神廟�����、泰山廟等���,都是忻州寶貴的歷史文化遺產(chǎn)����。

古城是一座雄偉壯麗�、集中國(guó)古代建筑精華的州城,后因戰(zhàn)爭(zhēng)日漸頹毀�����,現(xiàn)東南西北四面仍有斷壁殘?jiān)?��。城?nèi)歷史遺存豐厚,街區(qū)格局完整����,風(fēng)貌古樸典雅,保存了明清至民國(guó)歷史時(shí)期的古街����、古巷�����、古城樓�����、古城墻�����,見(jiàn)證了忻州的歷史興衰�。

如今���,為了保護(hù)和傳承珍貴的歷史文化遺產(chǎn)����,提升城市文化品位�,促進(jìn)忻州旅游業(yè)的發(fā)展,古城開(kāi)始局部修復(fù)�����,保護(hù)城內(nèi)傳統(tǒng)民居與建筑,包括秀容書(shū)院���、泰山廟�、關(guān)帝廟��、財(cái)神廟���、東城門(mén)樓及城墻�����、南城甕城等��。忻州古城保護(hù)改造工程是改善人居環(huán)境���、促進(jìn)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)重大舉措,沉寂上百年的忻州古城重獲新興�。

九曲黃河老牛灣

奔騰不息的黃河在忻州境內(nèi)蜿蜒穿行,將忻州的河曲����、保德���、偏關(guān)三縣串連成一道獨(dú)特的風(fēng)景線���。長(zhǎng)城與黃河為伴����,農(nóng)耕與游牧結(jié)鄰�,特殊的地理環(huán)境形成了特殊的人文生態(tài),這里就是老牛灣���。

老牛灣堡�,建于明崇禎九年(1636年)��,明代在此駐兵一百余名��,負(fù)責(zé)黃河邊防務(wù)����。望河樓雄踞崖上,俯瞰黃河�����,在古代是瞭望報(bào)警的敵樓����。此樓修建于萬(wàn)歷年間��,早于老牛灣堡四十多年�。當(dāng)時(shí)三關(guān)兵備道趙彥“大修邊政�,廣建空心磚樓”,望河樓正是期間修建�。

在明代和清朝康雍以前,偏關(guān)一帶商賈不絕于道���,驛使往來(lái)�����,牛羊成群�����,富戶迭出�。當(dāng)?shù)伛v兵不僅得吃穿��,馬還需要草料����,兵器也要更換,軍需轉(zhuǎn)運(yùn)路程遠(yuǎn)���,耗費(fèi)高����,所以明朝政府采取開(kāi)中制��,將運(yùn)輸軍需的任務(wù)交給商人���。商人們長(zhǎng)途轉(zhuǎn)運(yùn)軍糧不容易�����,看到偏關(guān)有很多無(wú)人耕種的土地���,便改運(yùn)為種?�!睹魇贰な池浿尽份d:“明初各邊開(kāi)中商人召民墾種���,筑臺(tái)堡自相保聚�����,邊方菽粟無(wú)甚貴之時(shí)�����?!闭情_(kāi)中制推動(dòng)了晉商的崛起。明清之際��,茶馬交易時(shí)�,這里馬嘶人喧,人來(lái)車(chē)往�,帳篷遍布,胡漢雜處�����,熱鬧非凡�。

俱往矣,歷史皆為陳?ài)E����。箭蝕斧朽烽火息,殘堡望樓巍然立�。水上悠悠游艇,樹(shù)頭累累果實(shí)�����。畫(huà)家寫(xiě)生���,詩(shī)客采風(fēng)�,農(nóng)民開(kāi)店��,旅人如織�。長(zhǎng)城黃河交匯處,風(fēng)景絕……這里還有舉世聞名的萬(wàn)家寨水電站����。萬(wàn)家寨引黃入晉工程由萬(wàn)家寨水利樞紐和引黃入晉兩部分工程組成,前者建于山西和內(nèi)蒙古交界處的黃河干流上����,以供水為主,兼具發(fā)電����、防洪、防凌功能���;后者包括總干渠��、北干渠和南干渠����,總長(zhǎng)315千米,分別引水至大同����、朔州和太原。引黃入晉工程是一項(xiàng)世界級(jí)的跨流域引水工程�����,它的興建從根本上緩解了山西水資源緊缺的問(wèn)題�,為山西能源重化工基地的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展、人民生活質(zhì)量提高提供了堅(jiān)實(shí)可靠的保障�����。

(責(zé)任編輯:盧相?。?/span>