城隍�,為道教之神��,民間較為信仰�。歷代各地尊奉的城隍�,多為中華民族歷史上的英雄或名臣。民間�����,希望以其英靈來保佑百姓���,祛除邪惡���,護(hù)國安邦��,管領(lǐng)亡魂��。北方城隍�����,以山東楊景文和北京楊繼盛(號椒山)為多;南方城隍��,以霍光��,秦伯裕為眾�����。

城隍廟中的城隍通常有二尊:一為泥塑�、一為木雕,前者固定不動�����,后者則每年逢春���、秋�����、冬三季����,各出巡一次。春季��,為清明節(jié)�����;秋季���,為七月十五中元節(jié)���;冬季,十月初一��。城隍的巡游�����,是對陰陽兩間世態(tài)進(jìn)行考察����,從而實施獎懲����。此時�,道教經(jīng)樂團(tuán)必鼓樂齊鳴,氣勢震天�。抬著木身城隍爺?shù)年犖椋坪剖幨?。道教活動�,盛況空前。

據(jù)明萬歷修《忻州志》記載:城隍廟����,治西。洪武三年����,改舊郡治,建封靈佑侯�����,碑存���。也就是說��,據(jù)碑記城隍廟原居忻州城西���,后遷到城內(nèi)東大街中部����。

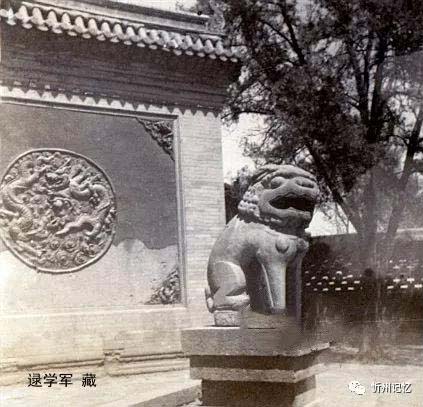

忻州城隍廟�����,位于路北����,坐北朝南。整體為“目”字形�,中軸對稱,前后四進(jìn)四合院結(jié)構(gòu)����。最南端,為高大雄偉的連三木結(jié)構(gòu)牌樓�����。牌樓兩邊,石獅雕刻�����,威猛雄壯���,獅口微開�����,顯然為明代風(fēng)格�。木牌樓與馬路對面的九龍照壁��,遙相對應(yīng)���;琉璃九龍,或并身���,或纏繞��,造型靈動���,躍躍欲飛�。連三牌樓左右兩側(cè)稍遠(yuǎn)處����,分別有倆座與馬路正交的過街牌樓,東西相對�。四者均為歇山頂結(jié)構(gòu),綠色琉璃瓦頂����,金色鴟吻在脊帶兩端相對,在陽光下熠熠生彩�����。走進(jìn)四者圍攏的相對閉合的空間�,頓覺莊嚴(yán)而肅穆。因此�,此處為東大街建筑精華薈萃之地。

1939年影壁墻前的石獅

城隍廟中軸線上�,從南向北,依次分布著山門戲樓���,獻(xiàn)殿和后大殿三個主要建筑����,且地勢,建筑物高度漸次升高���。東西兩側(cè)�����,各有九間東西配殿��。從空中俯視����,整個城隍廟�����,規(guī)模宏大�����,莊嚴(yán)閉合�,結(jié)構(gòu)宏偉���,有種令人敬畏的神秘力量?��,F(xiàn)今東街小學(xué)���,即為城隍廟原址。

走進(jìn)牌樓��,鐘鼓樓分列左右�����。居于正中���,首先引入眼簾的是面闊五間�����,高三層的山門戲樓����。戲樓基座高兩米�,為石條鋪制。正中的石碹門洞�����,與連三牌樓中門正對,為城隍廟正門�����。門洞光線幽暗���,夜間罕見有人走動��。因城隍爺常夜巡�,門洞兩邊有兩匹馬首相向而立的仿真彩塑駿馬�����。

關(guān)帝廟戲臺

從高高的山門戲樓兩旁����,走進(jìn)城隍廟,反身而望�����,是忻州最高大的戲樓正面����。戲樓,為“懷中抱月”結(jié)構(gòu)���,與現(xiàn)存的關(guān)帝廟戲臺結(jié)構(gòu)相似��。只是更加宏大��。其前臺為卷棚頂結(jié)構(gòu)�,后檐插入后臺的前檐中����。后臺為陡峭的歇山頂琉璃瓦結(jié)構(gòu),飛檐高挑�����,檐下有銅鈴����,風(fēng)中叮當(dāng)作響。前臺圍欄為石欄桿����,石柱頭有一組可愛的小石獅子石刻���。觀眾需在遠(yuǎn)處,方能看到表演��。

再北望����,中軸線正中,雄偉的獻(xiàn)殿��,與正殿一前一后�,矗立于高高的石基之上,有花崗巖石圍欄��,給人以莊嚴(yán)肅穆之感��,令人思量今世與來生���。

獻(xiàn)殿���,面闊五間,進(jìn)深四間�����。殿前有一對鐵質(zhì)獅子,為清代名士邢爾昌祖上捐資而建�����。色澤赧紅���,光潔透亮。大殿正中�����,置有木質(zhì)的城隍爺?shù)袼?��,日游神�����、夜游神分列左右�����。因百姓難以將城隍爺與佛爺分得真切�,訛傳為愁眉佛�����。城隍爺坐像,左腿平盤��,左手掌心向下扶膝����;右腿向前直弓,右手托前額�����;白色眉毛則很長�����,造型顯愁眉苦臉相�����,為天下一奇��。故獻(xiàn)殿�����,曾被訛稱為愁眉佛大殿。

據(jù)道教天師派道長楊羅天介紹���,一九一五年至一九三四年之間���,其曾祖楊宏山����,即松風(fēng)道人,曾任城隍廟住持��。獻(xiàn)殿�,是城隍出巡的殿,神像周邊有木質(zhì)神轎����,鑾駕儀仗等配置。一九三四年后�����,城隍廟由其弟子住持����,從來沒有佛殿�����。

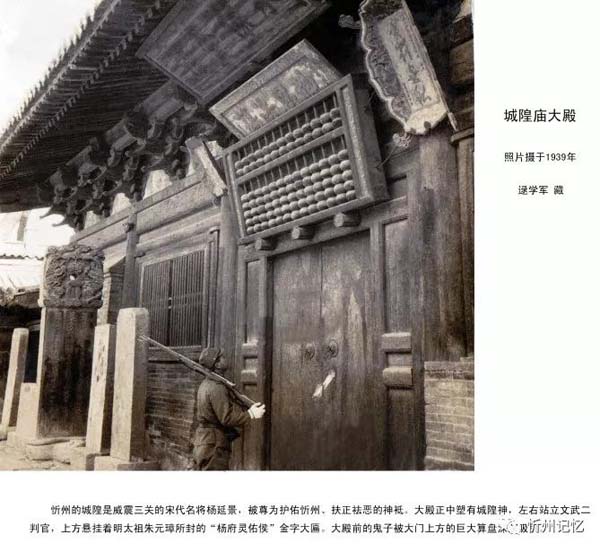

獻(xiàn)殿����,與后面的正大殿均為歇山式結(jié)構(gòu)��。椽�、飛相疊,木質(zhì)隔扇門窗��,做工古樸考究�。碩大的斗拱,粗獷壯拙���,��,氣勢宏偉����,一眼便知為明代以前遺物��。上掛“神恩浩蕩”“賞罰無私”匾額,楹聯(lián)“白日無私貧富一般照臨�;青天有眼善惡兩樣分明”,分左右懸于殿大門兩側(cè)�。抬頭一望,懸在大殿門口的巨大石算盤��,令人震驚�����。它時刻在默默提醒著“人算不如天算”��,“人在做天在看”的人間哲理���。據(jù)說,日本鬼子到此�,靈魂被深深震懾,未敢輕動這里的一瓦一木����。

城隍廟大殿正中,塑有城隍神坐像�,身著紅袍,手執(zhí)紙扇��,左右站文武二判宮,上方掛著“楊府靈佑侯”金字大匾�。據(jù)載,忻州城隍����,原供奉著漢初賢相蕭何,因年代久遠(yuǎn)損毀�。明洪武三年重建時,將威鎮(zhèn)三關(guān)的宋代名將�、人們熟知的楊延昭(楊六郎,即戲曲中的成國公楊延景)做了忻州城隍���?���!办`佑侯”��,即為明太祖朱元璋1371年對其封號����。

城隍廟大殿正中,塑有城隍神坐像�,身著紅袍,手執(zhí)紙扇��,左右站文武二判宮,上方掛著“楊府靈佑侯”金字大匾�。據(jù)載,忻州城隍����,原供奉著漢初賢相蕭何,因年代久遠(yuǎn)損毀�。明洪武三年重建時,將威鎮(zhèn)三關(guān)的宋代名將�、人們熟知的楊延昭(楊六郎,即戲曲中的成國公楊延景)做了忻州城隍���?���!办`佑侯”��,即為明太祖朱元璋1371年對其封號����。

清代重修時,城隍塑像���,和城隍像前的兩匹駿馬�����,為忻州藝術(shù)大師殷天明與子殷存田所作�。造像栩栩如生,城隍威嚴(yán)����,攝人心魄,坐騎豐滿朗俊���。令人稱奇的是����,殷天明先生暗設(shè)機(jī)關(guān)����,城隍爺平時雙目微閉�,開光時突然雙眼大開?��!捌扑呐f”后�,大殿始終緊鎖著�,人們難以再見到這尊神君的真容模樣����。大殿前的石沿�����,是用一溜大青石鋪成��,每塊約兩平方米�,平整光滑。

兩邊東西配殿�,設(shè)有真君殿、救苦殿���、豐都殿等���。經(jīng)明清兩代多次重修保護(hù), 城隍廟雖經(jīng)多次戰(zhàn)亂并未損毀���。

共和國成立后�,城隍廟產(chǎn)權(quán)歸國家所有�����。建國初期,駐“二完小”��,即忻縣第二完全小學(xué)���,后轉(zhuǎn)化為東街七年制學(xué)校�,含五年制小學(xué)和二年制初中兩學(xué)段����。一波兒又一波兒的孩子們在這里讀書。

1969年9月到1977年1月�,我們也曾在這里就讀。那時����,東西配殿的神像,早已拆除����,成了教室���;其它建筑�,都還完整���。學(xué)生們只知道城隍廟是用來祭祀城隍�,不清楚其它。錯落旋幽的校園����,成了耍逮逮、扔沙包的樂園����;下課后,同學(xué)不分男女�,在大殿前光溜平整的大青石上比賽抓齒齒,成了當(dāng)年快樂的課間時光��。

1973年——1974年��,因東西走向教室多��,采光不足�;房屋破舊,不易防漏保溫���;城區(qū)人口增加����,學(xué)校必須擴(kuò)容等原因,城隍廟古代建筑先后被一一拆除���。那時的學(xué)生�,雖身小力薄���,仍在很長一段時間�����,如螞蟻搬家一般�,利用課間和放學(xué)后時間�,參與了清倒建筑垃圾的義務(wù)勞動。

從此之后����,除了歷經(jīng)人間數(shù)百年滄桑的大槐樹,院內(nèi)城隍廟建筑�����,蕩然無存�����。

上世紀(jì)八十年代���,已先后改為八年制�,九年制的東街學(xué)校����,一分為二。北面為東街初中���,南面為東街小學(xué)�����。之后東街初中�,更名為忻州七中����,遷古鐘公園西側(cè)原二中舊址;古城隍廟舊址����,仍由東街小學(xué)辦學(xué),一直沿用至今。(王寄平 梁興國 劉建平)

(責(zé)任編輯:梁艷)