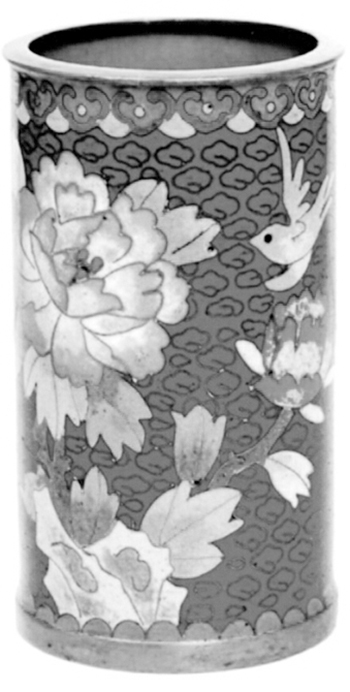

景泰藍(lán)筆筒 (清)

在翰墨飄香的中國傳統(tǒng)文化中,筆����、墨、紙�����、硯為公認(rèn)的文房“四寶”�����,其他文具還有筆洗��、筆舐����、硯滴、鎮(zhèn)尺����、臂擱、筆床�����、筆船�、筆格、筆掛等����。至明代����,圓口直壁�、造型新巧、簡約實(shí)用的筆筒開始出現(xiàn)���,經(jīng)過能工巧匠的設(shè)計加工�,材質(zhì)多樣���、雕鐫精致的筆筒取代筆床成為文人雅士的蕓窗新寵��,至今盛而不衰���。筆筒是中國傳統(tǒng)文化的重要符號,藝術(shù)價值與實(shí)用價值并重���,因此廣受藏家喜愛��。

瓷筆筒看重胎質(zhì)釉畫

瓷制筆筒始于明代嘉靖、萬歷年間��,天啟、崇禎時期的瓷筆筒生產(chǎn)量較大�,以青花為主,紋飾有植物��、動物����、人物等。其形制為直口��、平底�、腰微束,器口器足處有暗刻紋飾為崇禎瓷筆筒的典型特征�。

清順治時期瓷筆筒傳世品略少,但器型品種較多�����,有直口直壁式����、束腰侈口式等??滴鯐r期瓷筆筒生產(chǎn)達(dá)到鼎盛,品種極為豐富�����,有青花、五彩����、斗彩、釉里三彩及各種顏色釉����。其典型特征是胎釉結(jié)合緊密,胎質(zhì)細(xì)膩����。無款者居多,少量有堂名款���,器壁上亦見有干支款��。

雍正���、乾隆時期瓷筆筒傳世品較清初要少,但制作精巧�,特別是出現(xiàn)了一些新穎的器型,如六方形���、扁方形���、雙聯(lián)形等。如粉彩雙聯(lián)方勝形山水筆筒�����,為乾隆時筆筒的典型���。此時期官窯器物多有紀(jì)年款�����,民窯則為干支款或堂名款�����。

竹筆筒看重時代款識

竹在中國有著特殊的文化意蘊(yùn)���,與“梅、蘭�����、菊”共稱為“四君子”,與“松��、梅”一起則被稱為“歲寒三友”���,文人尤其崇尚使用竹雕筆筒���。

目前最早的是明正德、嘉靖年間嘉定派朱松鄰制松鶴紋筆筒�����,它采用圓雕竹刻工藝��,刀法洗練剔透����,層次分明,起伏多變���。繼竹刻大家朱松鄰之后�,其子朱小松���、其孫朱三松在嘉定竹刻中也頗負(fù)盛名��。

清代竹刻藝術(shù)高度發(fā)展�����,竹刻名家層出不窮�,竹刻筆筒繼承了明代傳統(tǒng)��,如清初的吳之璠在繼承嘉定“三朱”的同時�����,以淺浮雕突出主題�,特別是留空為背景之法尤顯北魏浮雕之神韻。如吳之璠竹雕御馬圖筆筒����,顧玨竹雕竹林七賢筆筒,均為清代竹刻筆筒中的精品�。

木筆筒看重材質(zhì)雕工

木筆筒主要材質(zhì)有黃花梨、紫檀���、雞翅木����、沉香木、金絲楠木�、紅木、烏木���、櫸木等�����,以紫檀木����、黃花梨木�����、沉香木等為貴重��。一般來講���,明代木筆筒做工樸素渾厚�����,刀法遒勁流暢���,意境深幽��,以紫檀����、沉香木較為常見�,紋飾以花卉居多。清代木筆筒雕法更加全面���,有淺刻及浮雕、鏤雕�����、陰刻綜合技法����,刀法更加纖巧細(xì)膩,古樸典雅��。

鑒別木筆筒除要看懂材質(zhì)外��,還應(yīng)注意雕工刀法����、工藝水平��、年代早晚和時代背景����。目前古玩市場上普通木筆筒成交價在1000元以內(nèi)����,而清早期黃花梨和紫檀筆筒則非常罕見,幾十萬元或上百萬元一件不足為奇����。2011年北京翰海秋拍上,一只清代沉香木高浮雕山水人物筆筒成交價為161萬元�;2012年北京嘉德春拍上,明代周翥金龍海獸紫檀筆筒以5520萬元的高價刷新了木筆筒成交價排行榜�。

漆筆筒看重工匠名氣

漆筆筒收藏價值在于筆筒制作工匠的名氣,紋飾是原創(chuàng)還是仿作�。其中鑲嵌百寶的還要看是否完整,有無后鑲添補(bǔ)痕跡����,原作無損品相佳則價高。如珍藏于北京故宮博物院明代花卉百寶嵌黑漆筆筒,圖案精美��,布局講究�����,是明代百寶嵌漆器的代表之作����,顯示了明晚期漆工的高超技藝。該筆筒近乎立方體����,口部為倭角正方形。平底無足��,內(nèi)外均髹黑漆���,器壁四面選用螺鈿片、壽山石���、碧玉�、綠松石����、象牙等料��,嵌出梅花����、海棠等折枝花卉和蝴蝶����,紋樣精致綺麗,高雅不俗����。

另外,象牙和玉筆筒多以深雕���、鏤空和陰刻技法琢制山水人物等紋樣�����,人景相配�����,紋飾精致��,層次豐富�,布局繁密,立體感強(qiáng)�,目前市場較為少見,價值很高���。玉質(zhì)筆筒多見于清代���,其中白玉筆筒價值最高。鑒定方法與鑒定玉器和牙雕的方法類似����,也可借鑒竹木雕鑒定方法,按時代風(fēng)格���、表面包漿��、雕工技藝依次鑒定。劉善文

(責(zé)任編輯:王辰安)